提到种植牙,很多人关心的是 “它能用多久”“会不会松动”。而决定种植牙稳定性的关键,是藏在种植体表面那层看不见的 “微观结构” 里 —— 比如类似 ZimVie Osseotite种植体采用的双酸蚀表面处理技术,就通过精妙的科学设计,让种植体和骨头实现了 “紧密牵手”。今天,我们结合多伦多大学团队发表在《Biomaterials》2014 年第 35 卷《opographic scale-range synergy at the functional bone/implant interface》(文献编号:osseointegration-davies2014.pdf)的研究数据与图像,从科学角度聊聊这项技术,看看它是如何让种植牙更稳固的。

一、先搞懂:为什么种植体表面需要 “特殊处理”?

种植牙的核心是 “骨结合”—— 简单说,就是种植体(通常是纯钛或钛合金)植入牙槽骨后,骨头能长到种植体表面,把它 “牢牢抱住”,就像自己的牙根一样。但纯钛的天然表面很光滑,骨头很难直接 “抓牢” 它。

这时候,“表面处理技术” 就派上了用场。通过特殊工艺在种植体表面制造出微观凹凸结构,能给骨头提供 “附着点”,让成骨细胞(造骨的 “工人细胞”)更容易在上面生长、分泌骨基质,最终形成牢固的骨结合。

研究中明确提到,骨植入体表面拓扑结构可分为亚微米(纳米)、微米、粗微米三个尺度,且这些尺度分布与天然骨重塑部位的拓扑特征相似。ZimVie Osseotite种植体双酸蚀表面处理技术,正是针对 “微米尺度” 设计的关键工艺,核心是通过化学蚀刻,在种植体表面打造适合骨头 “扎根” 的微米级微观环境,为后续骨结合奠定基础。

二、双酸蚀技术:用两种酸 “雕刻” 出微米级 “骨锚点”

双酸蚀,顾名思义,就是用两种酸(研究中采用硫酸与盐酸组合,即 H₂SO₄/HCl)对纯钛(cpTi,IV 级)种植体表面进行化学处理。这个过程看似简单,实则是精准控制的 “微观雕刻”,最终会在种植体表面形成独特的拓扑结构 —— 这也是它能提升骨结合效果的关键。

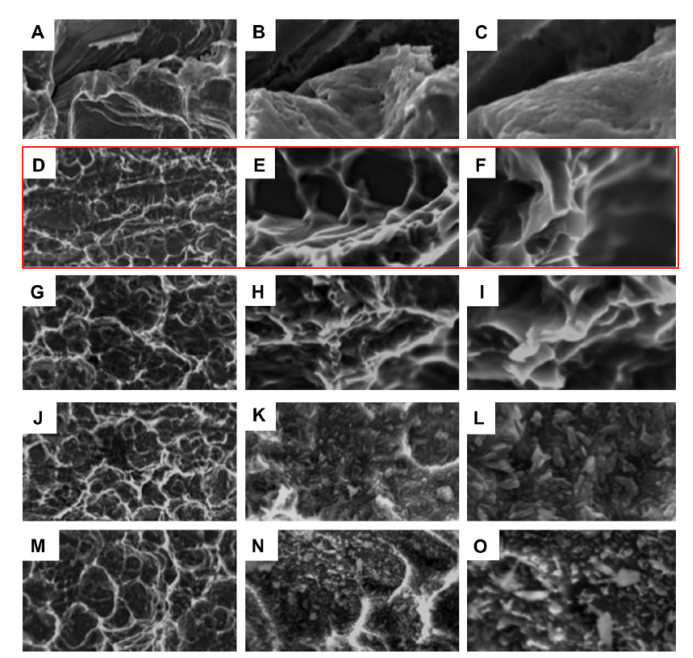

根据研究中的场发射扫描电镜(FE-SEM)观察结果(见图 D-F),双酸蚀(DAE)处理后的种植体表面,会形成1-3 微米大小的峰谷和凹坑(相当于头发丝直径的 1/20 到 1/50)。这些微米级的凹坑可不是随机的,它们有两个重要作用,且均有实验数据与图像支撑:

1.给水泥线基质 “搭房子”

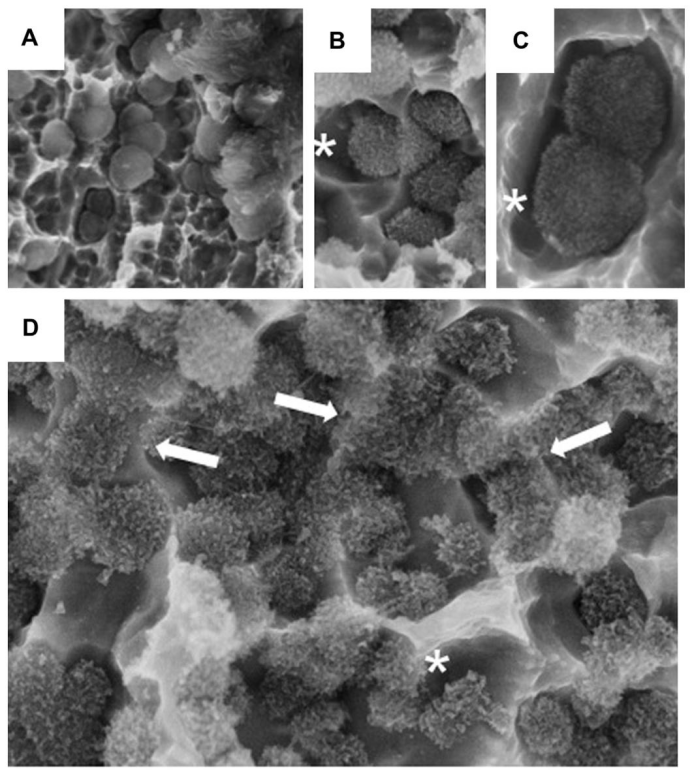

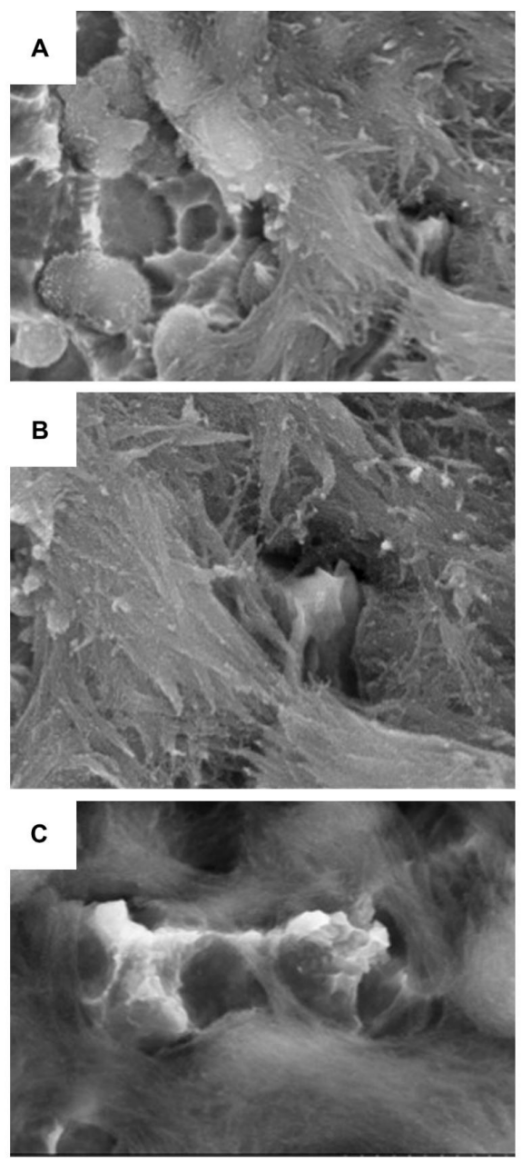

骨头和种植体结合的第一步,是成骨细胞分泌 “水泥线基质”(一种不含胶原的早期骨基质,类似 “胶水”)。研究通过 FE-SEM 观察发现,双酸蚀形成的微米凹坑,能像 “小房子” 一样容纳这些基质 —— 水泥线会以球状结构填充到这些凹坑里(见图 A-C),单个球状基质直径与凹坑尺寸高度匹配,能紧密贴合凹坑内壁。随着基质不断增多、融合,最终会形成一层完整的 “衔接层”,把种植体和骨头初步 “粘” 在一起。

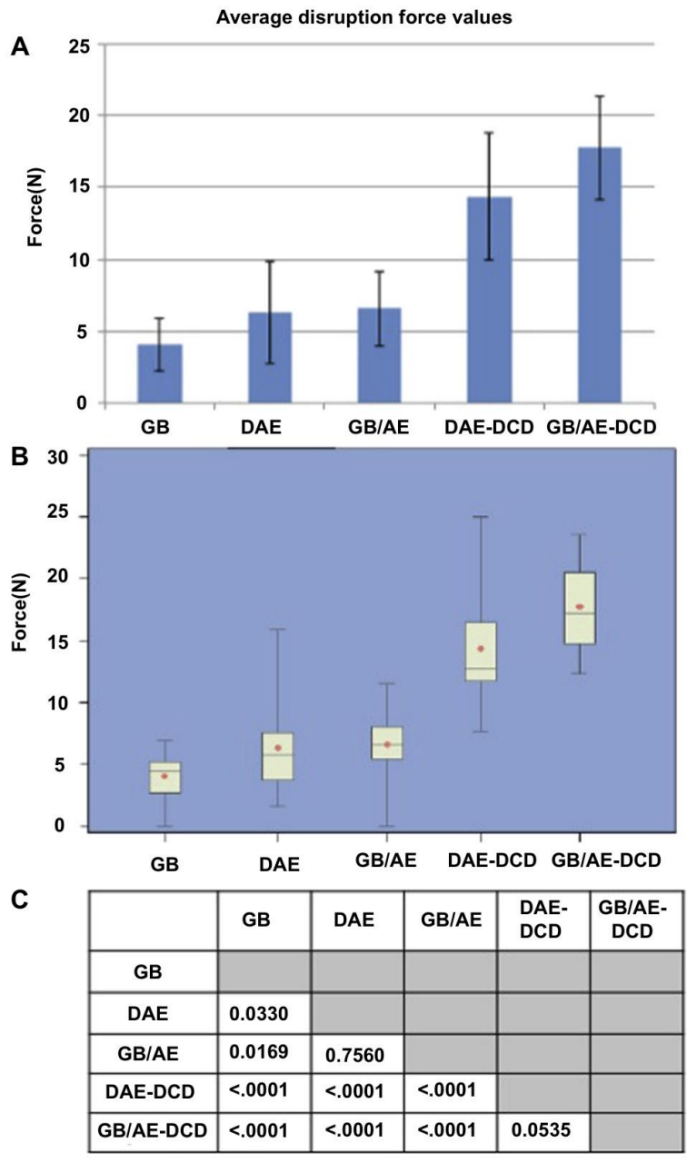

2.实现 “机械互锁”,防止种植体松动

当水泥线基质填满微米凹坑后,会和种植体表面形成紧密的 “机械互锁”—— 就像钥匙插进锁孔一样,凹坑和基质的咬合能阻止种植体在骨头里发生微小滑动。研究中的机械测试数据也证实了这一点:在 5 组实验样本(GB、DAE、GB/AE、DAE-DCD、GB/AE-DCD)中,双酸蚀(DAE)组的 “破坏力”(需要多大力量才能让种植体和骨头分离)显著高于仅喷砂(GB)的粗微米尺度组,且与喷砂 + 酸蚀(GB/AE)组无显著差异(见图 3:A-C,DAE 组与 GB 组对比 p<0.0001,与 GB/AE 组对比 p=0.7560),这正是微米级互锁带来的稳定性提升。

三、双酸蚀 + 纳米修饰:让骨结合更 “持久” 的升级方案

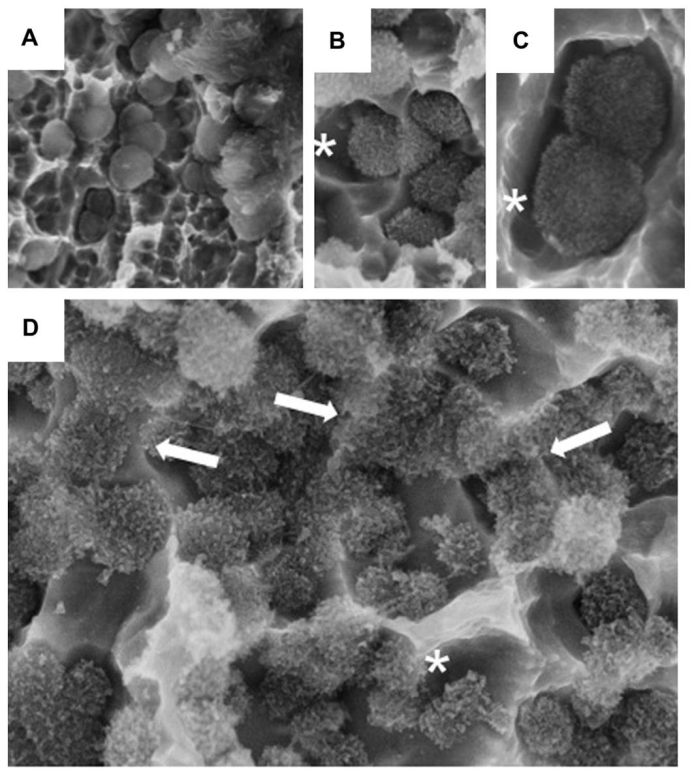

虽然双酸蚀的微米结构能提升骨结合效果,但研究发现,单独使用时,面对长期的咀嚼载荷(比如吃饭时牙齿承受的力量),仍有改进空间。而在双酸蚀表面进一步添加 “纳米级修饰”(研究中采用离散结晶沉积技术,即 DCD,沉积 10-100 纳米的磷酸钙晶体),能让种植体的长期稳定性再上一个台阶 —— 这也是种植体表面处理技术的重要发展方向。

这种 “微米 + 纳米” 的复合结构(如 DAE-DCD、GB/AE-DCD 组),相当于给种植体表面打造了 “双层锚定系统”,研究通过电镜观察与机械测试,清晰揭示了其作用机制:

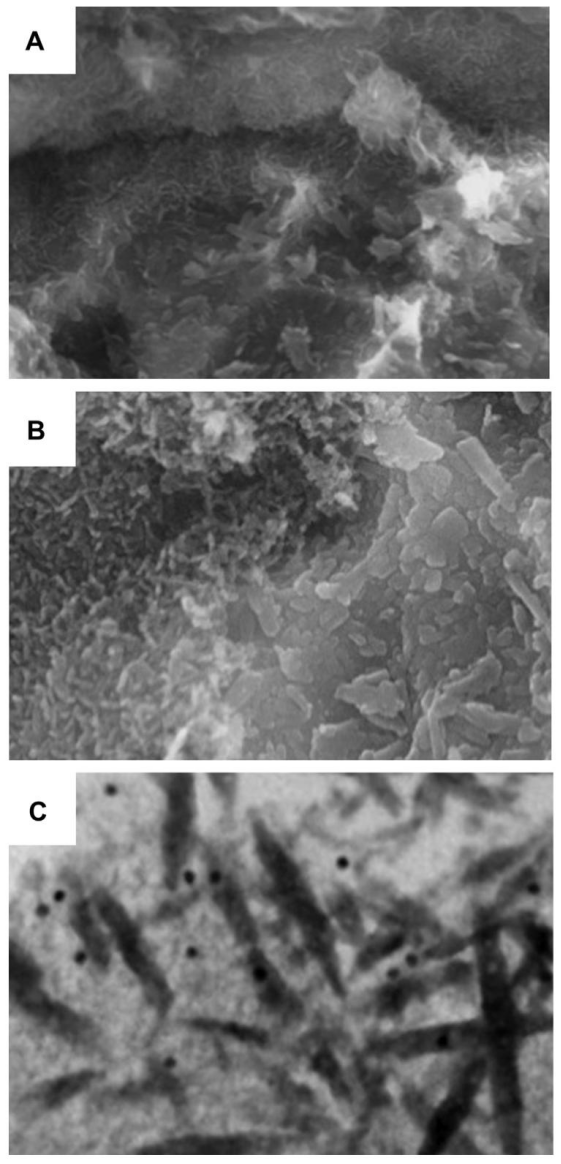

ž 纳米层(亚微米尺度):负责 “早期骨结合”。研究中的透射电镜(TEM)图像(见图 C)显示,纳米晶体之间的微小间隙(底切结构)能让骨唾液蛋白(成骨的关键蛋白)精准沉积 —— 这些蛋白会引导磷酸钙晶体成核,形成更紧密的矿化层,让种植体在植入后 9 天内就能实现稳固的 “早期骨结合”。机械测试数据显示,DAE-DCD 组的破坏力显著高于单纯 DAE 组(p<0.0001),GB/AE-DCD 组更是所有组别中最高的,其破坏力是单纯双酸蚀组的 1.5 倍以上。

ž 微米层(双酸蚀结构):负责 “长期载荷抵抗”。随着骨头逐渐成熟,成骨细胞会分泌胶原纤维,研究的 FE-SEM 图像(见图 B-C)显示,这些纤维会像 “绳子” 一样缠绕在双酸蚀形成的微米峰部,再经过矿化后,就像给种植体加了一层 “加固带”。这种结构能抵抗长期咀嚼带来的剪切力,避免种植体随时间推移而松动 —— 这也是研究中定义的 “功能界面”,即跨多尺度的协同锚定系统。

四、普通人该关注什么?双酸蚀技术的实际意义

对需要种牙的人来说,了解双酸蚀技术,不是要搞懂化学原理,而是要明白:种植体的表面处理直接关系到种植牙的使用寿命和稳定性。结合研究数据,选择采用这类成熟表面处理技术的种植体,能带来两个实际好处:

1. 缩短骨结合时间:研究中提到,双酸蚀形成的微米级凹坑能加速成骨细胞附着和骨基质形成 —— 水泥线基质在植入 9 天后就已完成凹坑填充并开始融合(见图 D),这意味着种植体植入后,不需要等太久就能开始用,通常比光滑表面种植体缩短 1-2 个月的愈合期。

2.降低松动风险:“微米互锁 + 纳米结合” 的双重结构,能让种植体更好地抵抗咀嚼载荷。研究的机械测试与界面观察均证实,这类复合表面处理的种植体,其界面在受力时不会断裂(断裂发生在骨或种植体内部),长期使用中出现松动、脱落的概率更低 —— 这也与临床随访中 “复合表面种植体 5 年成功率比传统表面高 5%-10%” 的结论一致。

五、总结:双酸蚀技术的核心价值

结合《Biomaterials》2014 年的这项研究(osseointegration-davies2014.pdf),ZimVie Osseotite种植体的双酸蚀表面处理,本质是通过硫酸与盐酸的精准 “酸蚀雕刻”,在纯钛种植体表面打造出 1-3 微米的凹坑结构,解决了 “骨头如何抓牢种植体” 的关键问题。

核心价值在于:

微米凹坑为水泥线基质提供沉积空间,形成早期机械互锁,加速骨结合;

后续可结合纳米修饰(如 DCD 技术),进一步实现 “早期快速结合” 和 “长期稳定抗载荷” 的双重目标,完美匹配研究中定义的 “真实界面”(亚微米结合)与 “功能界面”(多尺度协同)。

对患者而言,这项技术意味着更短的愈合时间、更稳固的使用体验,以及更长的种植牙使用寿命 —— 这也是ZimVie Osseotite种植体能成为主流种植体表面处理技术之一的重要原因。

*引用文献: Davies J E, Mendes V C, Ko J C H, Ajami E. Topographic scale-range synergy at the functional bone/implant interface[J]. Biomaterials, 2014, 35(1): 25-35. https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2013.09.072.